耶蘇の火鳥

- yamato-567

- 2020年12月19日

- 読了時間: 2分

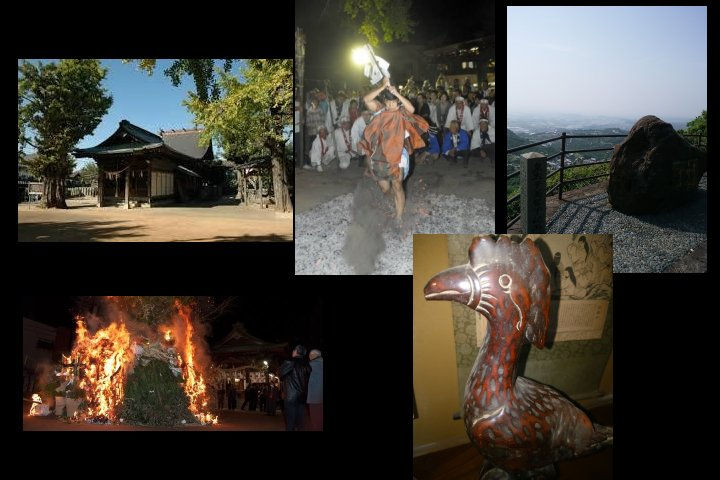

熊本が火の国と呼ばれます一面は、火の祀りが各地である事です。 それと共に、セイバルや高遊原など、バル(原)という地名も多く、聖徳太子の自作の仏像が残る近所の寺を開基した日羅などは、このバルの火鳥(斑鳩)を太子に教えたのでしょう。 その火鳥が舞う、小天天子宮は、白村江での敗戦後、筑紫は残酷な侵略にあい、疫病も蔓延する日本滅亡の危機の中で、日本復活をかけて、筑紫の宮として建てられました。 筑紫とは、世界一の漁民人口をかかえる有明海で、アカニシ貝などで貝染めをして暮らしてきたフキア人の事です。 大嘗祭でのクバの葉での屋根の葺き替え、及び、祭殿での火鳥は、フキア人の祭祀を受け継いだものです。 その祖先が暮らしてきた小天(天水町)の八久保は、僅かな民家ながら、世界人類が、豊かに暮らす明日を夢見て、植民地にあった当時のアジア各地を見聞し、植民地解放運動を支援していました。 歴史の教科書に載る宮崎兄弟などは、小天の前田案山子の娘婿です。 その中で、祖母の実家は、坂口の実家と共に、魚やお茶の商売をしていましたが、孫文などに家代を潰すほどの支援をしたため、漁師となって、暮らしを立てていました。 しかしながら、風雲急を告げ、世界戦争の足音が聞こえて参りますと、上京して、陸軍大学には入る事となります。 されど、日本が生き残る天命の道の主張は、当事の軍部には受け入れられず、帰熊する事になるのです。 それと共に、明治御帝のお手元にあったという火鳥(朱鶏)を、陛下から、阿蘇の第三者を通して賜ります。 その恩賜が、いつも載せています、全身に班目(斑鳩の目)がある火鳥です。 その後、日本がどのような道をたどったのかは、皆さま方もご存じだと思いますが、戦後、現上皇上皇后両陛下が、小天の八久保にお越しになられて、記念碑が立ちました事に、学童期まで小天で暮らしていた祖母は、号泣したそうです。 天皇皇后両陛下のお言葉、及びお言葉遣いの精神に習う事、それが日本人が生き残る道だと申していた、古代の宮中での言葉遣いの調査を受けた、祖母の言葉を思い出します。 小天(天水町)の八久保からは、九州四県の筑紫が見渡せます。

コメント