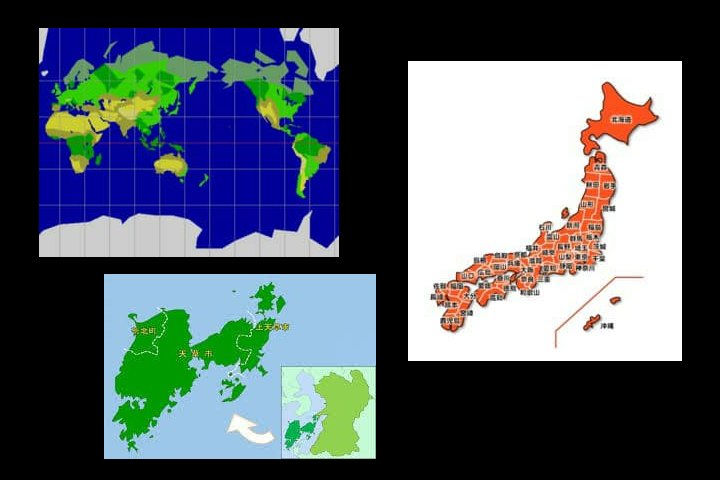

日本と世界の相似性の雛形

- yamato-567

- 2021年7月18日

- 読了時間: 2分

私が生まれるずっと以前に、出口王仁三郎や、その元となった木村鷹太郎の、日本と世界の相似性の雛形論があった事は存じあげております。

もちろん、雛形で造園された水前寺成趣園は、江戸初期の、もっと以前からありますし、いくつかの古文書にも同じ雛形論があります。(竹内文書の武内宿禰も、坂口の囗伝の地の芳山の小天を平定しています)

しかしながら、それらの文献は、雛形である大八島の島生みの仕組みの説明が浅いと感じます。

また、文献であるがゆえに、古代を越えるものでなく、奈良平安程の新しいもので、文字であるので間違いなく写しとられ、一様に似ているものになってしまうのですが、それゆえに一様に解き明かされていないのがでてくるのです。

当時は、探検もされていない南極との相似性が那日ムスであり、しかも島としてではなく、海域での外線での相似性である事など、芳野では囗伝の秘とされ、明されなかったのも事実です。

それで、世間には、那曰ムスと南極の相似性は、出回っていませんでした。

さらには、日本と水前寺成趣の間に、天草の相似性があるのです。

また、木村が、日本太古史の謎解きのきっかけとなる、インスピレーションを得た、万葉集の磯漕ぎですが、これは、古伊勢の磯辺、磯野の方々とも繋がるのですが、吉野が内陸なのに海という事は、外国にもきっと、相対する吉野があり、そこが海に違いないと展開させていき、日本の神伝とギリシャ神話、言語の比較など多岐に渡り、出口王仁三郎の霊界物語もこれを元にしています。

しかしながら、最初の万葉集の所での吉野の磯漕ぎは、熊本にある万葉の歌人たちが修業した海に面した芳野の山であり、葦原の葦船でたどり着いた諏訪日の地でもあります。

そこでは最近の文書ではなく、千古の昔から、囗伝されてきたのです。

さらに秘はあり、古今の歌の意味は二重になっており、そのままの、情緒的な意味ではありません。

毎日の投稿で、縁ある皆さんに明かされるための、これまでの秘を明かしましても、皆さんは、謎のままの方が神秘的なのか、明かすとして明かさない教義や本、都市伝説のようなものが、興味をお引きになられるようです。

世界地図、日本地図、天草の地図の写真は、お借りしています。(南米は、かって日本でありました台湾と相似しています)

コメント