ウルギル(シュメール)の謎

- yamato-567

- 2021年7月10日

- 読了時間: 3分

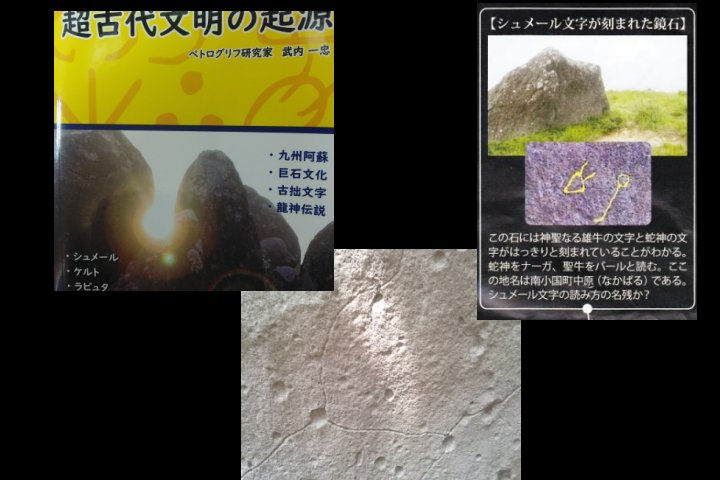

雨が降り続いていますね。 自然の営みがなければ生きていけない私たちにとって、雨をうらむ事はできません。 それで私たちの祖先は、自然の営みに習い、生死一体として、川の両岸を宇留と宇留狗でマツリ合わせたのです。 相撲では両国、木では千両万両、球磨川では、国宝の人吉青井阿蘇神社(洪水の津を止める津留→鶴、北斗星)と八代神社妙見宮(水を満たす水瓶の亀、亀蛇、北極星)をマツリ合わせ、治水のあり方を問うてきたのです。 自分ファーストの隙があってはならぬ、大変なマツリ事です。 ところで、23年ほど前までは、蔚山町(現新町)に住んでいました。 神風連隊士が通っていた銭湯にも通い、多くの隊士が住んでいた地域でもあります。 そこから宇留毛(桜山神社)の神風連のお墓にお参りし、ふるさとの拝ヶ石山に登り、頂上のストーンサークルの石の宇留の石(ハヤヒ石、近年TV番祖などでウルトラマン(ハヤタ)の顔に似ているのでウルトラマン石ともいう)に手を置いて自宅に帰りますと、一日中、ウルで過ごしていた事になっておりました。 その蔚山町の元は、加藤清正が布陣した蔚山那城でありますが、加藤清正以前から、現地では那(倭、日本)の城といわれていました。 それは、韓半島の先住者が日本人であったからです。 そこに世界中から多くの民族が集まり、百余国の国となりましたので、先住者のよしみ(姻戚関係)として、私の父や祖父が総代を勤めました宮の元の建物として、外交屋敷が建っていました。 今でも船団のパレードがあります。 話はメソポタミアに飛びますが、烏土(ユーフラテス)川でウルとウルクをマツリ暮らしていたシュメールの人たちが、なぜにウルギルと申していたかと申しますと、遠い東の果ての、さらに悪魔の海を渡った所に、古(古代からみた古、昔昔)の洪水伝説の島の神話(ギル)のウル(マツリ場)があるので、そこを目指す民だという事を子孫に伝えていたからです。 それはエジプトのファラオも、ユダヤの預言者イザヤも同じ事を申しておりましたので、韓半島の南瑞のウルサンは、日本へ渡る(渡津海)の船を待つ多民族でごった返していたのです。 それゆえに、平和を保つのが大変だったため、姻戚関係になる事は有効だったわけです。 それはまた、那(倭、昔は委)が、大和と成った初めです。 当の私の実家は、365mの迦那地山の頂上に巨木と巨石で小屋を抱かせ、貯水対策もした、大津波に向けた畑もあります。 そして、当の私が、大津波の口伝者であります。 日本(ヤマト)熊本支部メンバーの武内氏は、先がけて、シュメール文字が刻まれた巨石の研究をされています。 よくアヌンナキと呼ばれるのは宇宙人ではなく、北斗と北極星(天神アン、天照大神)を回る星々の勘違いです。 ですから、メソポタミア文明での神々(アヌンナキ)と、日本の神伝の天河原の神々の意味は同じです。 写真は、武内氏の巨石研究の本と、阿蘇押戸石のシュメール文字と、水の満干の型を示す拝ヶ石の巨石に刻まれた柄杓星(夜狄けの番(つがい)の鶴と亀が津べった)です。 人吉青井阿蘇神社は龍の宮であり、八代神社妙見宮は亀蛇の宮です。 最後の写真は、拝ヶ石の亀石に青井龍(津留)が巻いて、時の証しを立てたところです。 皆さま方も、武内氏の本を片手に、野山を駆け巡り、巨石(祖先の想い)に触れてみられませんか。

コメント