マナの壺

- yamato-567

- 2021年7月18日

- 読了時間: 1分

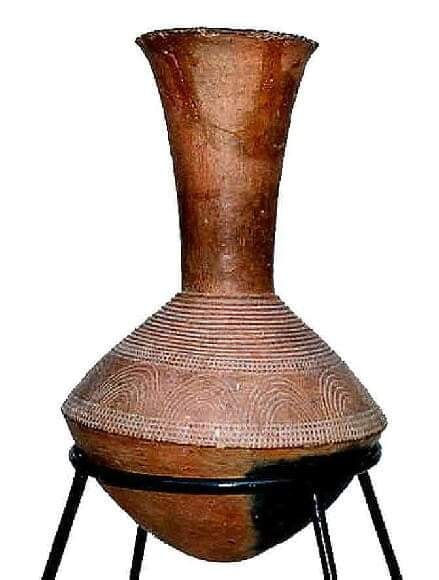

三種の神器とは、これまでの投稿をお読みいただきますと伝わると思いますが、誰彼にもある機能という事です。 それなのに、神器がなぜ必要となったのかは、気づきが忘れられた(顕在意識から地下深く潜った)ためです。 そのため、神器そのものに、その気づきのヒントが記されています。 ところで、古代世界で最も美しいと世界レベルで評価される、球磨のあさぎり町(私の幼少時の故郷)の免田式土器ですが、四国や京でも使われていましたが、形をご覧になられるとおわかりかと存じますが、日用品としては用を足さない、宙に浮かせた祭祀用の器でした。 なぜに浮かせてあるのかは、私の中の宇宙の魂(片方のマナ)は、肉体のように着地しているものではないからです。 また、霊を入れる壺(魂)と、令を入れる壺(魄)の二つの片仮名を寄瀬(席)合わせた真名が、マナ瀬の壺の正体という事です。 仮名(非実在)ではなく、真名(実在)という所がツボです。 写真の免田式土器は、いつもは黄金色のものを載せているのですが、今回は、幾つもの幾何学紋がわかりやすいものを載せています。 幾何学紋は、マナ瀬の壺の祭祀を説明するものです。

コメント